ポイントまとめ

- 「暑すぎる夏」は消費を冷やし、日本経済に悪影響を及ぼす。

- 2100年までに世界の経済損失は600兆円に達する可能性がある。

- 電力、農業、鉄道、建設などのセクターで甚大な被害が予測される。

- 気候変動対策は、新たな巨大ビジネスチャンスを生み出す。

- 「酷暑対策」関連銘柄への長期的な投資妙味が高まっている。

注目すべき関連銘柄

- 【電力・送電網】 四国電力(9507)、九州電力(9508)など内需関連。

- 【蓄電池】 村田製作所(6981)、パナソニック ホールディングス(6752)。

- 【空調・冷却】 ダイキン工業(6367)、高砂熱学工業(1969)。

- 【農業技術】 サカタのタネ(1377)、クボタ(6326)。

- 【インフラ強靭化】 大林組(1802)、鹿島建設(1812)。

ニュースをわかりやすく深堀りして解説

2025年の夏、日本列島は記録的な暑さに見舞われています。気象庁によると、6月の平均気温は平年を2.34℃も上回り、1898年の統計開始以来、最も暑い6月となりました。東京都心では真夏日の日数が過去最多を更新し、全国各地で35℃を超える猛暑日が続出しています。

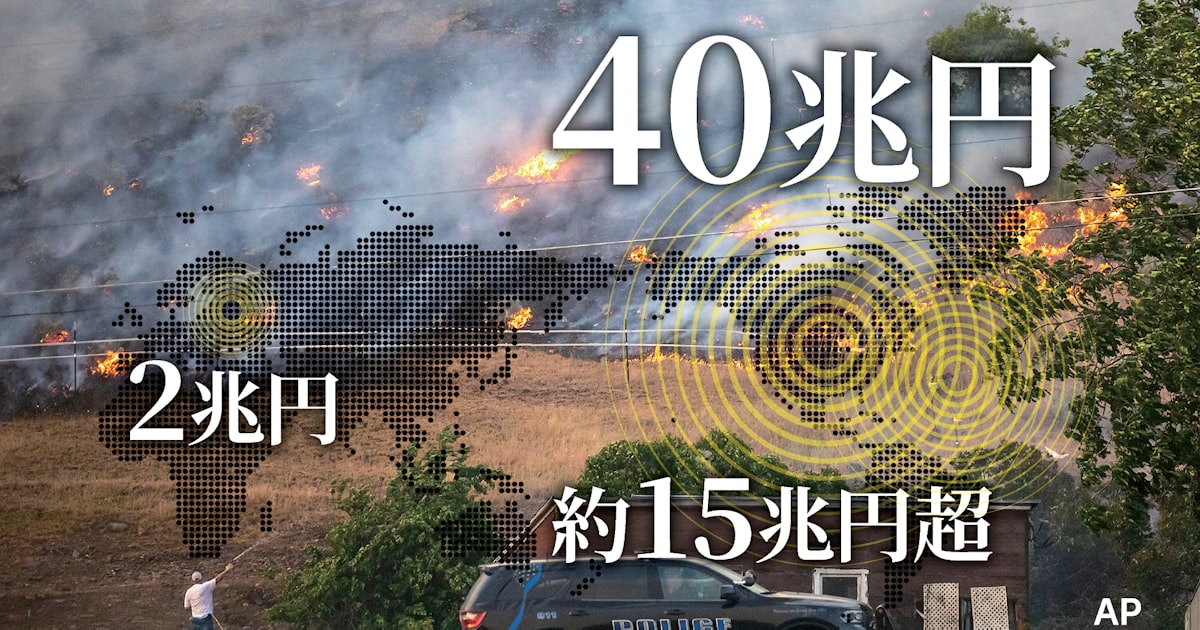

この「災害級の暑さ」は、もはや単なる季節の話題ではありません。私たちの生活、そして日本経済全体を揺るがす深刻なリスクとして、その姿を現し始めています。日本経済新聞は、このまま地球温暖化が進行すれば「2100年までに世界の経済損失は年間600兆円に達する」という衝撃的な予測を報じました。これは、気候変動がもたらす経済的打撃が、私たちの想像をはるかに超える規模であることを示唆しています。

結論はコレ:「猛暑効果」は過去の幻想、今は「酷暑が経済を冷やす」時代へ

かつては「猛暑は景気にプラス」と言われてきました。ビールやアイスクリーム、エアコンなどの夏物商材の売上が伸び、レジャー消費が活発化するためです。しかし、その常識はもはや通用しません。近年の研究では、気温がある一定のライン(摂氏35度前後)を超えると、人々の行動は一変し、経済にマイナスの影響が及ぶことが明らかになっています。

第一生命経済研究所の新家義貴氏の分析によると、過度な気温上昇、すなわち「酷暑」は、以下のようなメカニズムで経済を冷え込ませます。

- 外出手控えによる消費減退: 危険な暑さにより「熱中症警戒アラート」が発令されると、不要不急の外出が手控えられます。これにより、レジャーや外食、ショッピングモールでの「ついで買い」などの消費機会が失われます。ネットショッピングや動画配信サービスの普及も、この「巣ごもり化」に拍車をかけています。

- 電気代負担増による可処分所得の圧迫: エアコンの使用は命を守るために不可欠ですが、その結果として電気代の負担が増加します。これは統計上「消費増」としてカウントされるものの、実態は家計を圧迫し、他の消費を抑制する要因となります。政府による電気代補助金が再開されても、その効果は限定的と見られています。

- 農作物価格の高騰: 猛暑や水不足は、野菜やコメなどの農作物に深刻なダメージを与えます。特に高温に弱い葉物野菜や、品質低下が懸念されるコメの価格が上昇すれば、生活必需品のコスト増が家計を直撃し、消費マインドをさらに悪化させる恐れがあります。

つまり、適度な暑さは経済の追い風になりますが、「暑すぎる夏」は消費を凍りつかせ、経済全体にとって明確なマイナス要因となるのです。

産業別に見る「酷暑」の甚大なインパクト

経済損失600兆円という数字は、特定の産業に集中して打撃を与えることで現実のものとなります。特に影響が大きいのは、「農業」「電力」「鉄道・インフラ」の3分野です。

農業:食料安全保障を揺るがす危機

猛暑は食料生産の現場を直撃します。

- 品質低下と収穫量減少: 2023年の猛暑ではコメの品質が低下し、価格上昇の一因となりました。野菜や果物も高温障害により生育不良に陥り、供給量が減少します。

- 水不足のリスク: 2025年は梅雨明けが記録的に早く、水不足のリスクが高まっています。これにより、さらなる収穫量減少と価格高騰が懸念されます。

- 経済的損失: 国際労働機関(ILO)は、熱ストレスによる農業分野の生産性低下だけで、2030年までに世界で年間数兆円規模の損失が発生すると予測しています。

電力:逼迫するエネルギー供給網

気温が1℃上昇するごとに、電力需要は大幅に増加します。

- 電力需要の急増と供給不安: エアコン使用の急増により、電力需給は極めて厳しい状況に陥ります。特に、膨大な電力を消費するAIデータセンターの冷却需要が、この問題に拍車をかけています。

- インフラへの負荷: 送電網や変電設備は高温下で性能が低下し、大規模な停電のリスクが高まります。

- 再生可能エネルギーへの影響: 水力発電は渇水で、太陽光発電もパネルが高温になりすぎると発電効率が低下するというジレンマを抱えています。

鉄道・インフラ:社会基盤を蝕む熱

人々の移動を支える交通インフラも、酷暑の前では脆弱です。

- レールの歪みと運行停止: 線路のレールは高温で膨張し、歪みが生じることで脱線事故のリスクが高まります。これにより、安全確保のための速度制限や計画運休が頻発し、物流や経済活動に支障をきたします。

- 労働生産性の低下: 建設現場など屋外での作業は、熱中症のリスクから中断を余儀なくされます。これにより工期が遅延し、経済的損失は年間14兆円に上るとの試算もあります。

- 長期的なインフラ劣化: 道路のアスファルトの軟化や、コンクリート構造物の劣化が早まるなど、長期的な維持管理コストの増大も避けられません。

このように、気候変動、特に「酷暑」は、もはや環境問題ではなく、私たちの資産や将来の生活設計に直結する「経済問題」なのです。しかし、この巨大なリスクの中には、新たな成長の種も隠されています。次章では、この危機をチャンスに変える可能性を秘めた関連銘柄を徹底的に分析します。

関連銘柄はこれだ!「酷暑対策」で輝く上場企業

「地球沸騰化」という未曾有の危機は、裏を返せば、それに対応する技術やサービスを持つ企業にとって巨大なビジネスチャンスとなります。ここでは、「猛暑・酷暑対策」という切り口で、今後大きな成長が期待できる5つのセクターと、注目の関連銘柄を深掘りします。

1. 電力・送電網セクター:安定供給を支える社会の生命線

電力需要の急増とインフラ強靭化の必要性から、電力会社および関連設備メーカーの重要性は増すばかりです。特に、海外景気の影響を受けにくい内需型ディフェンシブ銘柄としての側面も魅力です。

| 銘柄名(コード) | 事業内容 | 注目ポイント |

|---|---|---|

| 九州電力 (9508) | 九州地方の電力供給。再生可能エネルギーに積極的。 | 半導体工場の集積地であり、データセンター需要も旺盛。安定した電力需要が見込める。 |

| 四国電力 (9507) | 四国地方の電力供給。 | 内需型で景気変動に強く、配当利回りも比較的高水準。 |

| 住友電気工業 (5802) | 電線・ケーブルで世界トップクラス。 | 送電網の増強・再整備計画において、同社の高機能電線は不可欠な存在。 |

| 古河電気工業 (5801) | 電線御三家の一角。電力ケーブルに強み。 | 次世代送電網の構築や、再生可能エネルギー導入拡大に伴う需要増が期待される。 |

2. 蓄電池・再生可能エネルギーセクター:エネルギー問題のゲームチェンジャー

電力の安定供給には、発電した電気を貯めておく「蓄電池」が鍵となります。猛暑による電力不足は、蓄電池関連銘柄にとって強力な追い風です。

| 銘柄名(コード) | 事業内容 | 注目ポイント |

|---|---|---|

| 村田製作所 (6981) | 積層セラミックコンデンサで世界首位。蓄電池事業も展開。 | 家庭用から産業用まで、幅広い蓄電池システムを提供。高い技術力で市場をリードする。 |

| パナソニック ホールディングス (6752) | 総合電機大手。車載用電池で高いシェア。 | 車載用で培った技術を家庭用・産業用蓄電池にも応用。エネルギーマネジメントシステムに強み。 |

| GSユアサ コーポレーション (6674) | 自動車・産業用電池の大手。 | 産業用蓄電池や電源システムで高い実績。電力系統の安定化に貢献。 |

| レノバ (9519) | 再生可能エネルギー発電所の開発・運営。 | 太陽光、バイオマス、風力など多様な電源を開発。脱炭素社会の実現に向けた中核企業。 |

3. 空調・冷却設備セクター:快適空間と産業を支える「冷やす」技術

猛暑で真っ先に需要が伸びるのがエアコンですが、注目すべきは家庭用だけではありません。工場の生産ラインやデータセンターなど、産業分野での「冷却」技術の重要性が飛躍的に高まっています。

| 銘柄名(コード) | 事業内容 | 注目ポイント |

|---|---|---|

| ダイキン工業 (6367) | 空調機で世界トップクラス。 | 省エネ性能の高い製品群とグローバルな販売網が強み。猛暑は世界的な現象であり、成長余地は大きい。 |

| 高砂熱学工業 (1969) | 空調設備工事の最大手。 | 大規模施設やデータセンター、クリーンルームなど特殊な空調設備に強み。AI化の進展が追い風。 |

| 富士電機 (6504) | 重電大手。データセンター向け電源システムに強み。 | データセンターの省エネ化に貢献するパワー半導体や冷却システムで高い技術力を持つ。 |

| KIホールディングス (6747) | 鉄道用信号や電装品が主力。 | 鉄道車両向けの空調装置なども手掛けており、酷暑下での安定運行を支えるニッチな需要も。 |

4. 農業技術・食品セクター:食料危機を乗り越えるイノベーション

高温や干ばつに強い作物の開発や、効率的な農業生産システムは、将来の食料安全保障に不可欠です。

| 銘柄名(コード) | 事業内容 | 注目ポイント |

|---|---|---|

| サカタのタネ (1377) | 種苗業界の大手。野菜や花の品種開発に強み。 | 気候変動に対応した新品種の開発力が競争力の源泉。世界的な食料需要増も追い風。 |

| クボタ (6326) | 農業機械で国内首位、世界でも有数。 | 水資源を効率的に利用する灌漑システムや、精密農業(スマート農業)技術で世界の食料生産に貢献。 |

| 井関農機 (6310) | 農業機械大手。水田向けに強み。 | スマート農業技術の推進や、海外事業の拡大に注力。コメの安定生産を支える。 |

| 日清製粉グループ本社 (2002) | 製粉・食品大手。 | 天候不順による小麦価格の変動に対応する調達力と価格転嫁力が強み。内食需要の安定もプラス。 |

5. インフラ強靭化・防災セクター:災害から社会を守る技術

激甚化する自然災害に対応するため、インフラの強靭化や防災・減災への投資は国家的な課題となっています。

| 銘柄名(コード) | 事業内容 | 注目ポイント |

|---|---|---|

| 大林組 (1802) | スーパーゼネコンの一角。高い技術力に定評。 | 再生可能エネルギー関連施設の建設や、インフラの耐震・耐水化工事などで豊富な実績。 |

| 鹿島建設 (1812) | スーパーゼネコン大手。海外展開にも積極的。 | 防災・減災技術の開発に注力。国土強靭化計画の中核を担う存在。 |

| ライト工業 (1926) | 斜面対策や地盤改良など特殊土木工事の最大手。 | ゲリラ豪雨による土砂災害対策など、気候変動関連の防災工事で需要拡大が期待される。 |

| ウェザーニューズ (4825) | 民間気象情報会社で世界最大手。 | 高精度の気象予測は、企業のサプライチェーン管理や防災計画に不可欠。需要は構造的に増加。 |

これらの銘柄は、猛暑という社会課題を解決することで成長するポテンシャルを秘めています。短期的な株価変動に一喜一憂するのではなく、気候変動というメガトレンドを捉え、長期的な視点で投資を検討することが重要です。

最近のニュース&材料

気候変動と経済を巡る動きは日々加速しています。投資判断に影響を与える可能性のある最新の動向をチェックしておきましょう。

政府・国際機関の動向

- 電気・ガス料金の負担軽減策(2025年夏): 政府は、猛暑による家計負担を軽減するため、2025年8月から10月請求分について電気・ガス代の補助金を時限的に復活させる方針です。これは電力消費を押し上げる一方で、関連企業の収益環境を下支えする可能性があります。

- 熱中症対策の法制化: 米国では、労働者の健康を守るため、全米レベルでの熱中症対策基準の導入が議論されています。日本でも同様の動きが加速すれば、企業の安全管理コストが増加する一方、関連サービスを提供する企業にはビジネスチャンスとなります。

- 気候変動に関する最新報告: 世界気象機関(WMO)や国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、地球温暖化の進行が予測を上回るペースで進んでいると警告を続けています。これらの報告は、各国の環境政策を加速させ、関連市場の拡大を後押しするでしょう。

企業のIR・最新技術

- トヨタグループの政策保有株売却加速: トヨタグループは、資本効率の改善と電動化への投資資金確保のため、政策保有株の売却を加速させています。これは日本企業全体のコーポレートガバナンス改革の流れを象徴しており、気候変動対策への投資を重視する姿勢の表れとも言えます。

- データセンターの冷却技術革新: AIの普及に伴い、データセンターの消費電力と発熱量が急増しています。これに対応するため、液体にサーバーを浸して冷やす「液浸冷却」など、革新的な冷却技術の開発が活発化しており、関連企業に注目が集まっています。

- 三菱UFJ銀行、電力小売事業に参入: メガバンク系の企業が電力小売りに参入するというニュースは、エネルギー市場が大きな変革期にあることを示しています。金融とエネルギーの融合は、新たなビジネスモデルを生み出す可能性があります。

2025年夏の気象見通しと短期的な影響

気象庁は、2025年の夏は「ラニーニャ現象」が発生する可能性があり、その場合はさらなる猛暑になる恐れがあると指摘しています。短期的に見ても、記録的な暑さが続く可能性が高い状況です。これにより、夏物商材の売上、電力需要、農作物価格などが短期的に大きく変動する可能性があり、関連銘柄の株価もニュースに敏感に反応することが予想されます。投資家は、日々の気象情報やニュースにも注意を払う必要があります。

よくある質問

- Q1. 猛暑は本当に経済に悪いのですか?昔は「夏物消費」で景気に良いと聞きましたが。

-

その認識は過去のものとなりつつあります。適度な暑さはビールやエアコンなどの消費を刺激しますが、近年の「酷暑」レベルの暑さは、人々の外出を控えさせ、レジャーや外食産業に打撃を与えます。また、電気代の高騰が他の消費を圧迫し、農作物の不作が物価を押し上げるなど、経済全体で見るとマイナスの影響が大きくなっています。

- Q2. 具体的にどのくらいの経済損失が見込まれているのですか?

-

複数の機関が試算を発表しています。日本経済新聞が報じたスイス・リー・インスティテュートの予測では、2100年までに世界のGDPが最大18%減少し、金額にして年間600兆円規模の損失が出る可能性があるとしています。また、ドイツのポツダム気候影響研究所は、2050年までに気候変動による経済的被害が年38兆ドル(約5800兆円)に達すると予測しています。

- Q3. 「酷暑対策」関連銘柄に投資する際のリスクは何ですか?

-

いくつかのリスクが考えられます。第一に、天候は不確実であり、冷夏になった場合は期待されたほどの業績にならない可能性があります。第二に、政府の政策変更(補助金の打ち切りなど)が業績に影響を与える可能性があります。第三に、技術革新のスピードが速いため、競争が激化し、優位性を保てなくなる企業も出てくるでしょう。特定の銘柄に集中投資するのではなく、複数のセクターや銘柄に分散投資することがリスク管理の観点から重要です。

- Q4. 政府はどのような対策をしていますか?

-

短期的な対策としては、電気・ガス代の補助金による家計負担の軽減策を講じています。中長期的には、「国土強靭化計画」に基づき、防災・減災インフラへの投資を進めています。また、2050年カーボンニュートラル達成に向け、再生可能エネルギーの導入促進や省エネ技術の開発支援など、多岐にわたる政策を推進しています。

- Q5. 気候変動に関する信頼できる情報はどこで確認できますか?

-

信頼できる情報源から多角的に情報を得ることが重要です。公的機関: 気象庁、環境省、国連気候変動に関する政府間パネル(IPCC)などの公式サイト。報道機関: 日本経済新聞、NHK、ロイター、BBCなど、実績のある大手メディア。一次情報や独自取材に基づいた記事は信頼性が高いです。専門機関: 第一生命経済研究所などのシンクタンクや研究機関が発表するレポート。複数の情報源を比較検討し、情報の偏りを見抜く「情報リテラシー」が求められます。

- Q6. なぜ今、気候変動がこれほど大きな経済問題になっているのですか?

-

これまでの気候変動は緩やかに進行していましたが、近年、その影響が「異常気象」として頻発・激甚化し、私たちの生活や経済活動に直接的な被害を及ぼすようになったためです。洪水による工場の操業停止、干ばつによるサプライチェーンの寸断、猛暑による労働生産性の低下など、企業活動への影響が無視できないレベルに達しており、投資家や経営者が無視できない経営リスクとして認識され始めたのです。

- Q7. フェイクニュースに惑わされず、正しい投資判断をするにはどうすれば良いですか?

-

SNSなどでは、政治的な意図や不安を煽る目的で「気候変動は嘘だ」といったフェイクニュースが拡散されることがあります。正しい判断のためには、以下の点を心がけましょう。一次情報を確認する: 誰かの伝聞ではなく、公的機関や信頼できる報道機関の発表など、元の情報源にあたる。複数の情報源を比較する: 一つの情報だけを鵜呑みにせず、異なる立場のメディアや専門家の意見を比較検討する。情報源の信頼性を評価する: そのメディアがどのような編集方針を持ち、事実確認を徹底しているかを確認する。企業の公式発表はウェブサイトやニュースリリースで行われることが多く、信頼性が高いです。

コメント